フード

長生きをする小型犬の健康維持に。小型犬の健康を維持し、理想的な体型に配慮した栄養バランス(公式サイトより)

※パッケージ写真が,製品そのものとは異なる場合もあります

| 製品サイト | http://mypet.hills.co.jp/product/dogfood/sdd051.aspx |

|---|---|

| ブランド名 | サイエンス・ダイエット |

| 輸入者 | 日本ヒルズ・コルゲート株式会社 |

| 価格 | |

| kg単価 | |

| 原産国 |  オランダ オランダ |

| 容量種別 | 750g / 1.5kg / 3kg |

| 主たる タンパク質 |

|

| 特記事項 |

| アレルギー成分表 | |||||||||

鶏

|

牛

|

豚

|

羊

|

鹿

|

馬

|

七面鳥

|

鴨

|

家禽類

|

タラ・魚肉

|

サケ

|

酵母

|

肉類

|

卵

|

牛乳

|

米

|

玄米

|

小麦

|

大麦

|

オート麦

|

穀類

|

コーン

|

大豆

|

植物性タンパク

|

ポテト

|

トマト

|

にんじん

|

野菜類

|

昆布

|

加水分解物

|

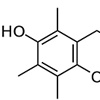

人間だけでなく、犬の食餌においても重要な動物性タンパク質源となるのが「鶏肉」だ。牛肉や豚肉に比べ脂肪分が少なく、中でもとくに胸肉は脂肪分が少なく、タンパク質含有量が約22%と高いのが特徴だ。ただしリンを多く含むため、肉の量に伴って骨やミネラルサプリなどを加えてカルシウムとのバランスを取ることを心がけるべきである。

詳細はこちら

ありとあらゆる場所で、さまざまな形で目にする食材である「とうもろこし」(コーン)は、イネ科の植物である。単体のほか、デンプンを分離させて使う「コーンスターチ」、タンパク質を分離した「コーングルテン」など、フードにおける使われ方もさまざまだ。

詳細はこちら

説明不要の食材「小麦」は、トウモロコシ同様にイネ科の植物である。炭水化物とタンパク質、食物繊維や脂質などが含まれるが、なかでも小麦のタンパク質はすべての必須アミノ酸を含んでいるのが特徴だ。

詳細はこちら

エンドウ豆は、メンデルが「遺伝の法則」の実験で使ったことで有名だが、そのエンドウ豆の若い種子がグリーンピースである。種子が育つ前の薄い莢(さや)がサヤエンドウで、どの段階をとっても食用になる。

詳細はこちらトウモロコシ蛋白(コーングルテン)は、その名のとおり、トウモロコシの種子に含まれるタンパク質を分離したものだ。ドッグフードにおいてはタンパク質含有量を増やす目的で使われることも多いが、犬にとって理想的とはいえないアミノ酸構成なので注意が必要だ。

詳細はこちら

イネの実を「米」と呼ぶが、精白米や玄米などのよく知られる分類のほかにも、酒造米などの用途別、短粒米、長粒米などの形状別、赤米、黒米などの野生種など、さまざまな分類がなされている。

詳細はこちら動物性のエキスまたは煮汁(スープやブイヨンも含まれる)は、加熱煮出しあるいは酵素によるタンパク質分解で、アミノ酸やペプチドなどの旨味だけを抽出して濃縮した、天然の旨味調味料だ。タンパク質が分解されているためにアレルゲン性は低いが、ゼロではないところには注意が必要だ。

詳細はこちら

セルロースはすべての植物に含まれる炭水化物で、「植物の骨格」ともいえる。ほ乳類の消化酵素では分解できず、腸内細菌などの助けを必要とする。無味なので添加してもフード全体の風味は損なわないのが特徴だ。

詳細はこちら動物性の脂肪には牛由来、豚由来など一般的に使われるいくつかの種類があるが、単に「動物性油脂」(脂肪/脂質)と書かれた場合には、魚以外の「牛脂、豚脂、鶏脂」の混合油脂を差すことが多い。

詳細はこちら

フードの原材料としては、なにかと取りざたされることが多いビートパルプだが、別名をビートファイバーといい、その名のとおり繊維源として使われる材料だ。腸内細菌の育成環境を整え、腸内の健康維持に役立ってくれる。

詳細はこちら我々の生活で一般的に植物油といえばパーム油のことだが、ここでの植物油は、大豆やごま、とうもろこし、ひまわりなど多岐にわたる。植物油が硬化油に加工されると、不飽和脂肪酸にトランス脂肪酸が含まれるようになる。

詳細はこちら動物性のエキスまたは煮汁(スープやブイヨンも含まれる)は、加熱煮出しあるいは酵素によるタンパク質分解で、アミノ酸やペプチドなどの旨味だけを抽出して濃縮した、天然の旨味調味料だ。タンパク質が分解されているためにアレルゲン性は低いが、ゼロではないところには注意が必要だ。

詳細はこちら

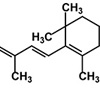

「亜麻」「リンシード」「フラックス」という名もさることながら、「リネン」(リンネル)として有名な植物。種子には多くの脂肪分が含まれ、その脂肪分の大半が犬にとって必須脂肪酸であるリノレン酸(オメガ3系脂肪酸)である。

詳細はこちら小麦ブラン(ふすま)は、脱穀した種子を精白研磨するときに出る果皮の粉のこと。その約45%はセルロースなどの多糖類で、ほかにデンプンやタンパク質、各種ビタミンやミネラルが含まれる、ダイエット系の人気食材だ。

詳細はこちら

ジュースや生食、ソースなど食卓に赤の彩りを添えるトマトは、フードでは主に繊維質、リコピン源として使われる。リコピンは天然の抗酸化剤として知られているが、抗がん作用についてはいまだ薬学的な決着はみていない。

詳細はこちら

ポリフェノール源として名高いブドウは、実のほとんどがブドウ糖や果糖などの糖類で構成されている。人間を含む一般的な動物がブドウを食べることはまったく無害だが、犬だけは例外。中毒の可能性が高いことが報告されているので注意。

詳細はこちら

ビタミン類やミネラル類が含まれる食材。昔から「ほうれん草には鉄分が多い」と言われているが、残念ながら今のほうれん草にその成分は望むべくもない。葉に含まれる葉緑素は、クロロフィルとして口臭予防効果などで知られる。

詳細はこちら体内に最も多く存在するミネラルであるカルシウムは、骨格に強度を与えるほか、筋肉の収縮や血液凝固など、重要な代謝の一部をも担っている。カルシウムだけを摂取するのではなく、カルシウム:リンの比率が重要なことに注意。

詳細はこちら細胞の内外の電位差を保つのに重要な役割を果たすナトリウムは、神経伝達や心拍のリズム、筋肉運動など生命活動の基盤を司る。「犬には塩分不要」と思われていることもあるが、なくては困る重要なミネラルだ。

詳細はこちら通常の生活を送っていてもその名がよく聞こえてくるカリウムは、実は体内で3番目に多く含まれているミネラルだ。体内に蓄積できる量が限られているが、ほとんどの食材中に含まれているミネラルなので、あまり神経質にならなくてもよい。

詳細はこちらおよそ3割が肝臓に存在し、食事の栄養素としてはあまり馴染みがない銅だが、体に必要な微量元素である。犬の所要量は、体重1kg当たりわずか0.1mgほどだが、不足すると骨格のひずみが現れることもある。

詳細はこちら人間のサプリメントでもお馴染みの鉄は、犬にとっても重要な元素で、赤血球に含まれるヘモグロビンを構成している。元素単体では吸収が難しいため、サプリメントやドッグフードなどではアミノ酸やタンパク質と結合させたものが通常用いられている。

詳細はこちらマンガンは、体重1kg当たりわずか2mgしか含まれない物質だが、代謝には欠かせない微量元素である。むろん所要量も微量で、犬の体重1kg当たりわずか0.7mgとなっている。とくに摂取量に気を遣う必要はないだろう。

詳細はこちら比較的歴史の新しい微量元素であるセレンは、ビタミンEと共に細胞膜の保持に欠かせない。犬の体重1kg当たりの所要量は、1日にわずか2/5-5μgほどしかなく、かつ許容範囲の狭い微量元素として知られているので供給量には注意が必要だ。

詳細はこちらフードにおける亜鉛は、一般的には皮膚疾患や毛並みに関わる物質として知られているが、不足することにより、ほかにもさまざまな影響が出ることが分かっている。過剰摂取についてはあまり心配しなくてもよいだろう。

詳細はこちら甲状腺ホルモンの構成ミネラルとして知られるヨウ素は、自然食材では昆布や魚類、穀類の果皮に多く含まれる、体に必要なミネラルだ。吸収されたもののほとんどが甲状腺に蓄積されるので、過剰摂取は避けるべきだろう。

詳細はこちら

多く含まれる食品として、人間の生活の中では肝油やうなぎ、レバーなどが知られているビタミンAは、体内に蓄積されるビタミンだ。犬はビタミンAの過剰症には非常になりづらいので、与えすぎをあまり心配することはないだろう。

詳細はこちら

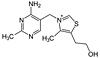

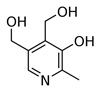

疲労回復効果の代名詞のような扱いを受けることの多いビタミンB1(チアミン)は、食材としては豚肉がとくによく知られている。ごく少量が蓄積されて余剰分は排泄されるため、ビタミンA同様、与えすぎによる過剰症はあまり心配しなくてもよいだろう。

詳細はこちら

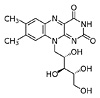

「リボフラビン」という名でも知られるビタミンB2は、黄色の着色料としても認可されており、多く使われている。体内においても非常に重要な役割を担っており、体内に蓄積されない性質があるため、毎日の摂取が欠かせない。

詳細はこちら

栄養ドリンクなどでもたまにその名を見かける「塩酸ピリドキシン」「ピリドキシン塩酸塩」(ビタミンB6)は,アミノ酸とタンパク質の代謝に欠かせないビタミンである。ほとんどすべての食品に自然に含まれているのが特徴だ。

詳細はこちら

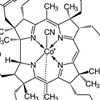

人間においてはベジタリアンで不足しがちな栄養素としてよく知られる「ビタミンB12」(シアノコバラミン)は、本来は微生物のみが合成できる物質である。不足すると赤血球生成に障害が起こり、正常な赤血球が供給されなくなるので注意が必要だ。

詳細はこちら

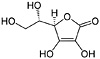

その抗酸化物質としての性質からか、人間においては万能のビタミンであるかのように扱われることもある「ビタミンC」(アスコルビン酸)だが、体内で生産できないのはヒトとモルモットだけである。犬においては、人間ほど重要な栄養素ではない。

詳細はこちら

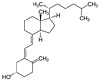

カルシウムと一緒に摂取すべき栄養素としてよく知られる「ビタミンD」は、脂溶性ビタミンの一種である。ビタミンCなどの水溶性とは違って、余剰分も体内に蓄積されていくので、過剰な摂取は禁物だ。

詳細はこちら

美容に、健康に、そして抗酸化剤として、日常生活でも耳にする機会が多い「ビタミンE」は、トコフェロールやトコトリエノールなどの物質の総称だ。細胞膜上で活性酸素と結びついて、細胞膜の酸化を防いで柔軟に保つ役割を担ってくれる。

詳細はこちら

我々の食生活でも目にする機会が多い栄養素であるβ-カロチンは、ニンジンを筆頭にカボチャやほうれん草、ブロッコリー、桃やタンポポなどにも含まれている。犬の体は、このβ-カロチンをビタミンAに変換できるのが大きな特徴だ。

詳細はこちら

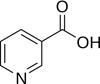

基礎的な細胞代謝に関わるビタミンB3(ナイアシン、ニアシン、ニコチン酸とも呼ばれる。ビタミンPPは古称)は、トリプトファンというアミノ酸から生合成されるため、トリプトファン含有量の少ないフード(トウモロコシ主体のものなど)では、動物性タンパク質や酵母、ビタミンB3そのものなどを加える必要がある。

詳細はこちら

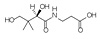

エネルギー代謝に欠かせないパントテン酸(ビタミンB5)は、あらゆる食材に含まれるので欠乏症になることはまずないだろう。過剰な分は腎臓で濾過されて尿中に排泄されるので、過剰症もまず心配する必要はない。

詳細はこちら「葉酸」という名前から受ける印象とは裏腹に、熱と光に弱い性質を持つ、ビタミンB群の物質の一つだ(ビタミンB9とも呼ばれる)。腸内細菌によって多く生成されるため、食物と一緒に摂る量は微量で十分だ。パラアミノ安息香酸は、葉酸の構成成分。

詳細はこちら

ビタミンB7(ビタミンH)と呼ばれたこともある「ビオチン」(バイオチン)は、炭水化物や脂肪の代謝だけでなく、ケラチンの生合成に関与している重要な物質で、不足すると抜け毛やフケが増え、皮膚炎の症状が表れることもある。

詳細はこちら

小麦胚芽やナッツ類、卵の黄身や魚類、肝臓などに含まれるこの物質は、体内でさまざまな代謝に関わるばかりでなく、神経系の活動においても重要な役割を担う物質である。欠乏すると、犬では成長阻害や脂肪肝などの症状が見られる。

詳細はこちらリジン(リシン)はタンパク質を構成するアミノ酸の1つで、動物性タンパク質に多く含まれる。犬の体内で合成できないアミノ酸なので、食餌として外部から取り込まなくてはならない。穀類中心のフードでは不足しがちなので添加されることが多い。

詳細はこちら

美容に、健康に、そして抗酸化剤として、日常生活でも耳にする機会が多い「ビタミンE」は、トコフェロールやトコトリエノールなどの物質の総称だ。細胞膜上で活性酸素と結びついて、細胞膜の酸化を防いで柔軟に保つ役割を担ってくれる。

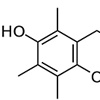

詳細はこちら誰もが一度は耳にしたことがあるであろうハーブといえば、このローズマリー。血圧上昇、抗菌、抗炎症、抗酸化、鎮痛、抗痙攣などさまざまな作用があることが知られている。

詳細はこちら本ページのアレルギー対応表の項目は、日本国内でアレルギー検査を行っている企業4社が提供しているアレルゲン項目を元に、フードに多く使われている原材料を優先し、主要なアレルゲンを抽出して作成したものです。